私たち人間が健康に生きていくため、身体を作るためには、栄養素が必要です。

その中でも重要な5大栄養素(タンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル)が健康的な生活をするために必要なため、厚生労働省で摂取量が定められています。

今回は5大栄養素の中で最も大事な3大主要栄養素についてお話をしていきます。

ぜひ理解し、生活に活かしていきましょう!

タンパク質とは

タンパク質(プロテイン)は、生命にとって欠かせない、細胞や組織の構造と機能において中心的な役割を果たす栄養素です。

1グラムあたり約4キロカロリー。

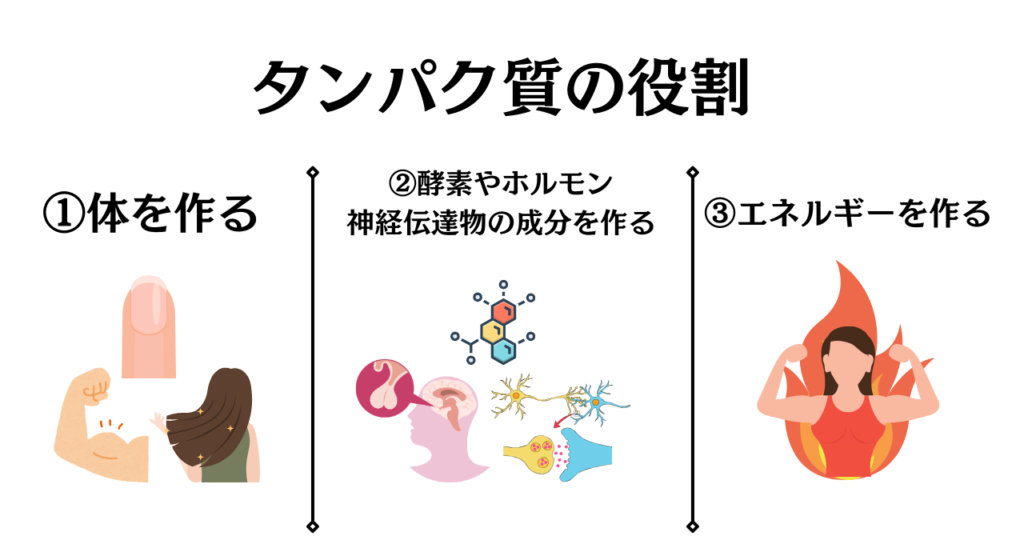

タンパク質の役割

タンパク質の役割は大きく分けて3つあります。

【タンパク質の役割】

①体をつくる

筋肉・内臓・皮膚・髪・爪などを作り身体を構成します。

②生理活性物質をつくる

酵素やホルモン、神経伝達物質や免疫機能にかかわる成分をつくる。

③エネルギーを作る

糖質や脂質が不足したときにエネルギー源になります。

そして「たんぱく質」は、20種類の異なるアミノ酸が組み合わされて構成されています。

次はそのアミノ酸の種類について見ていきましょう。

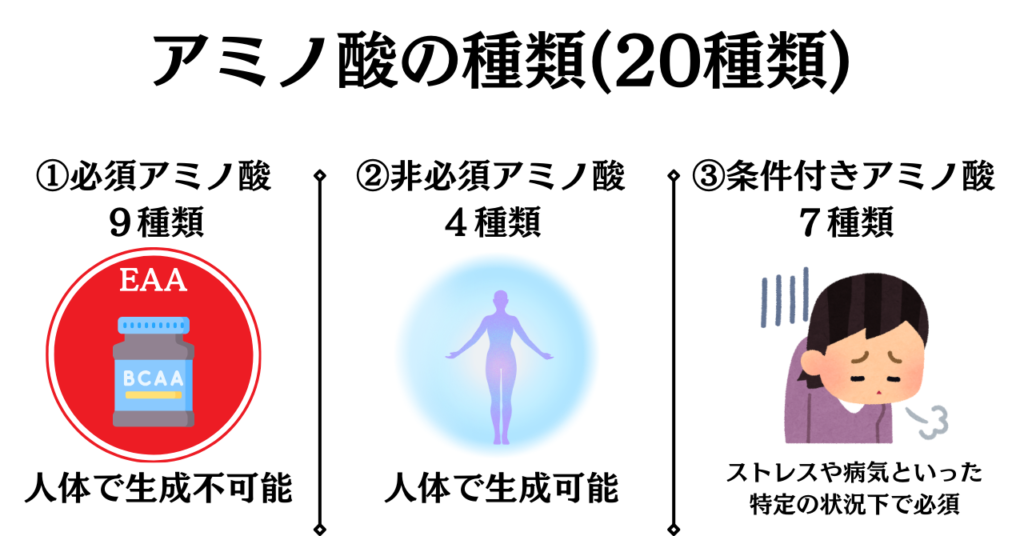

アミノ酸の種類

アミノ酸は20種類の異なるアミノ酸の中で大きく3つに分けられています。

【アミノ酸の種類】

①必須アミノ酸とは

必須アミノ酸は人体で作ることができないため9つのアミノ酸は「必須」となっています。必須アミノ酸は英語では「EAA = Essential Amino Acid」と言います。

そのEAAの中のバリン、ロイシン、イソロイシンの三つを合わせたのが「BCAA」です。

EAAとBCAAは必須アミノ酸を直接摂取できるため、プロテインと比較して吸収速度が速いのが利点です。

「必須アミノ酸(9種類)」

ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン。

②非必須アミノ酸とは

非必須アミノ酸は人体で作ることができるため、食事からの摂取が必要でないため「非必須」と考えられています。

「非必須アミノ酸(4種類)」

アラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸。

③条件付き必須アミノ酸とは

条件付き必須アミノ酸はストレスといった特定の状況下で必須と考えられています。

通常必須ではないと考えられています。

「条件付き必須アミノ酸(7種類)」

アルギニン、システイン、グルタミン、グリシン、プロリン、セリン、チロシン。

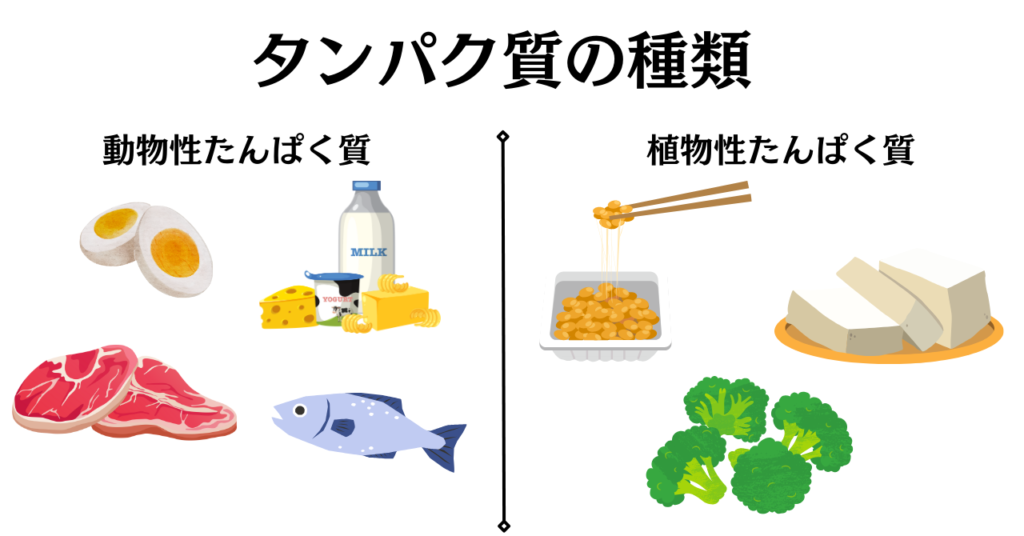

動物性、植物性のタンパク質について

タンパク質には動物性と植物性の2種類のたんぱく質があります。

【タンパク質の種類】

①動物性たんぱく質

・卵、乳製品、肉、魚、家禽類など9つの必須アミノ酸を含む

・吸収率が良い。

②植物性たんぱく質

・大豆、豆腐などが9つの必須アミノ酸を含む

※ソイプロテインなどの大豆由来のたんぱく質(納豆や豆腐)は、動物性と同等の高い吸収率を持ちますが、

それ以外の植物性たんぱく質は、動物性たんぱく質に比べて消化吸収率が低い傾向があります。

これは、植物に含まれる抗栄養素(例えばフィチン酸や食物繊維)が、アミノ酸の吸収を妨げるためです。

炭水化物とは

炭水化物は、人間のエネルギー供給の主要な源として知られる重要な栄養素です。「糖質と食物繊維」を合わせて炭水化物と言われています。

1グラムあたり約4キロカロリー。

次は糖質の役割について見ていきましょう。

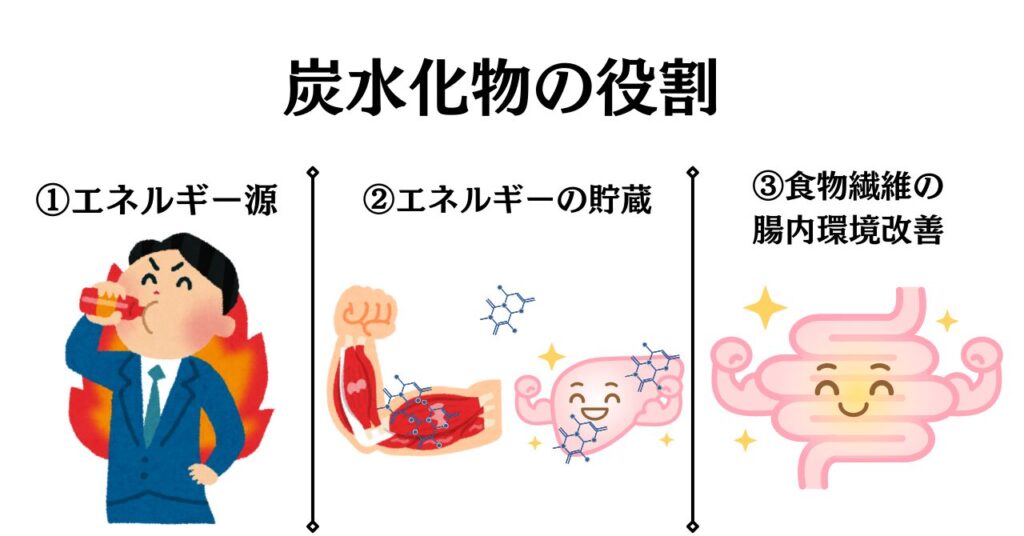

炭水化物の役割

【①エネルギー源】

炭水化物は体内でグルコースに分解され、細胞の主なエネルギー源として利用されます。特に脳と赤血球はグルコースをエネルギー源とします 。

【②エネルギー源の貯蔵】

食事から摂取された炭水化物は、消化されて血糖値を上昇させます。

インスリンの作用で糖(グルコース)は細胞に取り込まれ、エネルギーとして使用されたり、グリコーゲンとして貯蔵されたりします 。

【③腸内環境の改善】

食物繊維は消化されない炭水化物で、腸内環境を整える役割を果たします。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があり、消化管の健康や便通の改善に寄与します。

糖質の種類

単糖類

単糖類は最も基本的な形態の炭水化物で、グルコース(ブドウ糖)、フルクトース(果糖)、ガラクトース(乳などに多く含まれている乳糖)が含まれます。これらは即座にエネルギーとして利用されます。

二糖類

二糖類は二つの単糖が結合したもので、マルトース(麦芽糖)、スクロース(ショ糖)、ラクトース(乳糖)の3つがあります。

多糖類

多糖類は多数の単糖が結合したもので、デンプン、セルロース、グリコーゲンの3つがあります。主にエネルギーの貯蔵および構造的な役割を果たします。

糖アルコール

糖アルコールは、糖類(通常は単糖や二糖)とアルコールの両方の特性を持つ化合物です。これらは天然に存在するものもあれば、人工的に合成されるものもあります。

ソビトール、マンニトール、エリスリトール、キシリトール、マルチトールなど。

オリゴ糖

消化されにくく、腸内の善玉菌の栄養源となります。

フルクトオリゴ糖

プレバイオティクスとして機能し、腸内環境を改善します。

単糖類>二糖類>多糖類の順番で、血糖値が上がりやすいため単糖類(ブドウ糖)のみを食べる際は量に注意しましょう。

脂質とは

脂質は、炭水化物と並んでエネルギー供給の重要な源として知られる栄養素です。脂質は、エネルギー貯蔵、細胞膜の構成、ホルモンの合成など、さまざまな役割を果たします。

1グラムあたり約9キロカロリー。

次は脂質の役割について見ていきましょう。

脂質の役割

「エネルギー源&貯蔵 」

脂質は、体内でエネルギー貯蔵の主要な形態として機能します。脂質は長時間の運動や絶食時に特に重要です。

「細胞膜の構成」

脂質は細胞膜の主要な構成要素であり、細胞の形状維持や物質の出入りを調整する役割を果たします。

「ホルモンの合成」

脂質は、ステロイドホルモンや性ホルモンの合成に必要な材料です。これらのホルモンは体内のさまざまな機能を調整します。

「脂溶性ビタミンの吸収効率アップ」

脂質は、ビタミンA、D、E、Kなどの脂溶性ビタミンの吸収を助けます。

脂質の種類

「飽和脂肪酸」

飽和脂肪は、動物性食品(肉、バター、チーズなど)や一部の植物性オイル(ココナッツオイル、パームオイル)に多く含まれています。過剰摂取は心臓病のリスクを高める可能性があると言わています。

「不飽和脂肪酸 」

不飽和脂肪は、一価不飽和脂肪酸(オレイン酸など)と多価不飽和脂肪酸(オメガ-3脂肪酸、オメガ-6脂肪酸)に分類されます。これらは植物油(オリーブオイル、キャノーラオイル)や魚(サーモン、マグロ)に多く含まれ、心臓病のリスクを低減する効果があります。

特にオメガ-3脂肪酸(EPA、DHA)は魚や亜麻仁油に、オメガ-6脂肪酸(リノール酸)である多価不飽和脂肪酸は体内で合成できないため、必須脂肪酸と言われていて食事から摂取する必要があります。

「トランス脂肪」

トランス脂肪は、部分的に水素化された植物油に含まれ、加工食品(マーガリン、スナック菓子、揚げ物)によく使用されます。トランス脂肪は健康に有害であり、心臓病のリスクを高める可能性があると言われています。

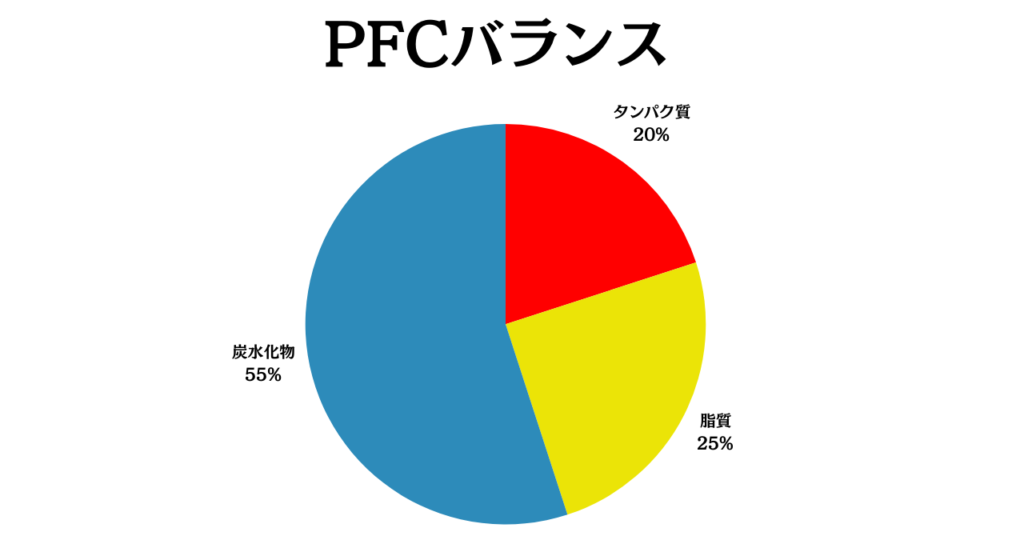

3大栄養素の摂取バランスについて

理想的なPFCバランスは、厚生労働省「日本人の食事摂取基準」により、下記のように示されています。

・たんぱく質:13~20%

・脂質:20~30%(飽和脂肪酸は7%以下とする)

・炭水化物:50~65%

これはあくまで基準のため個人の目的によってこのバランスは変動します。

ダイエットをするのであれば、基本的にローファットがお勧めです。

ローファットとは英語で「Low fat」と言い脂質を抑えるダイエットという意味です。

極力全体の摂取カロリーに対して20%ほどに脂質を抑え、タンパク質を25%の割合にし高たんぱく質食にします。

あとは残りの炭水化物の割合は55%になり、炭水化物は脂質のカロリーの1/2なので多く食べることができ満腹感もあり比較的ダイエットが続けやすくなります。

例 ローファットダイエット

総摂取カロリー2000kcalの場合/体重60kgの男性

タンパク質25%/ 脂質20%/炭水化物55%

500kcal125g/400kcal 約44g/1,100kcal 275g

「炭水化物とタンパク質」は1gに対するカロリーが4kcalの為、総摂取カロリーに割合を掛け算で算出したカロリーを4で割るとグラム量が算出できます。

例 2000kcal x 0.25÷4kcal =125g

脂質は9kcalの為、÷ 9kcalで割って算出しましょう。

当サイトに「自動PFC計算ツール」もございますので、お気軽に使用してください。

上から順番に項目を入力していけば、PFCバランスが自動的に算出できるようになっております。

まとめ

健康的な生活を維持するためには、栄養素の適切な摂取が欠かせません。特に今回は重要な5大栄養素の中でも、タンパク質、炭水化物、脂質の3大主要栄養素について詳しく見てきました。

個々の目標やライフスタイルに合わせて調整し、適切な栄養バランスの摂取を通じて、より健康的な生活を送りましょう。( ^o^)b